Blog

大きくなるかな?

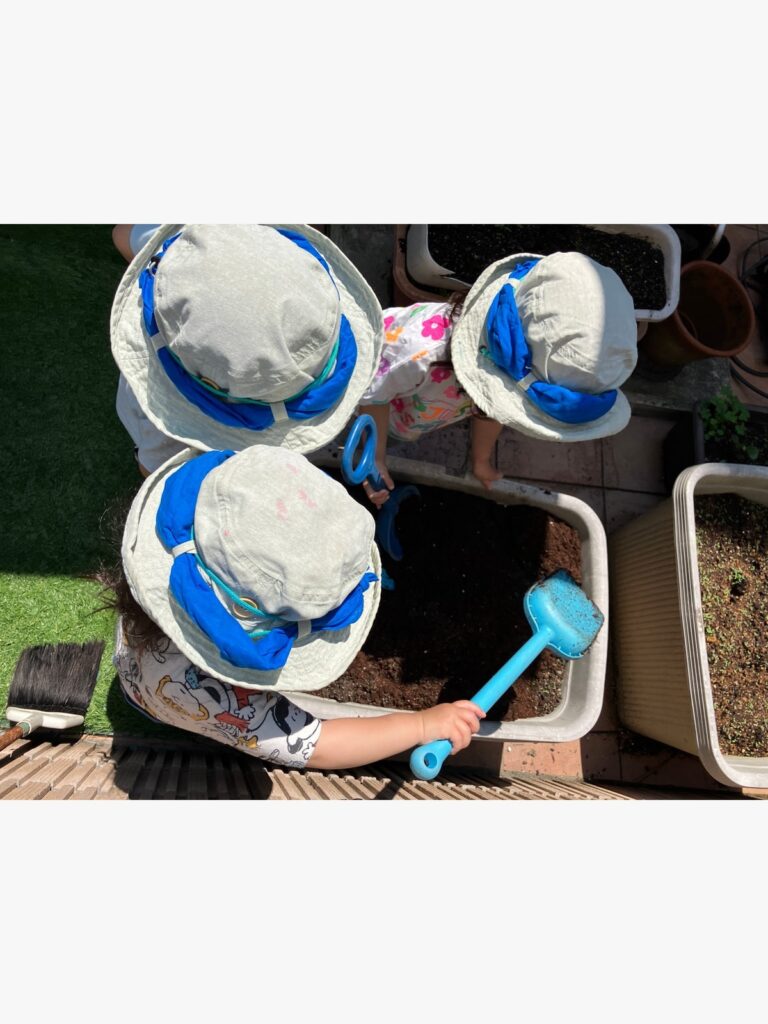

去年育てていたアサガオの種まきと、

ことしも里芋の種イモを植えました。

土をかきまぜてふかふかにして、種を蒔いて優しく土をかぶせます。

里芋は、芽が出ているところを上にする、という先生のお話をしっかりきいて

「はんたい!」「そっちそっち!」とお友だちに教えてあげていました。

元気に大きく育つかな。毎日水やりを続けて観察を楽しんでいきます。

のいちご探しに行こう

お散歩先にはくさいちごやへびいちごなどの真っ赤ないちごがたくさん。

「今日もいちごとりにいきたい!」と最近の子どもたちはいちご摘みに夢中です。公園に着くと、「ここにあるよ!」「あった!」とお友だちに教え合いながら集めます。

集めたり、つぶして色をつけたり、水とまぜてジュースにしたり、土とまぜていちごチョコにしたり。

春の野いちご摘みを毎日楽しんでいきます。

種もみ、芽が出るかな?

こまば分室では今年も稲を育てようと思っています。

最初の一歩で、種もみを水に付ける作業をしました。

数日で白い芽が出てくるので観察をして変化を楽しみたいです。

お米ができるまでにたくさんの工程がありますが、普段食べているお米がどうやって出来るのか学べるといいなと思います。

野点をしよう

5月の茶道体験は、気候が良いので駒場公園にて野点を行いました。

師範のるみ先生に、「昨日抹茶もなかつくったんだよ」と嬉しそうに伝える姿がありました。

もなかは「さくさくしてる!」「あまい!」あっというまに食べていました。

もなかを食べた後は、点てたいお友だちはお茶を点ててみます。

先月からお茶道を始めた年少のお友だちは、お懐紙のしまいかたやお茶碗の持ち方をおさらいしながら、指を揃えて飲んでみていました。

気持ちの良い春の駒場公園で、のびのびとお茶道を楽しむことができました。

楽しみながら礼節やお作法を学び、心を穏やかにできる茶道の時間を、手作りの和菓子と共に楽しんでいきたいです。

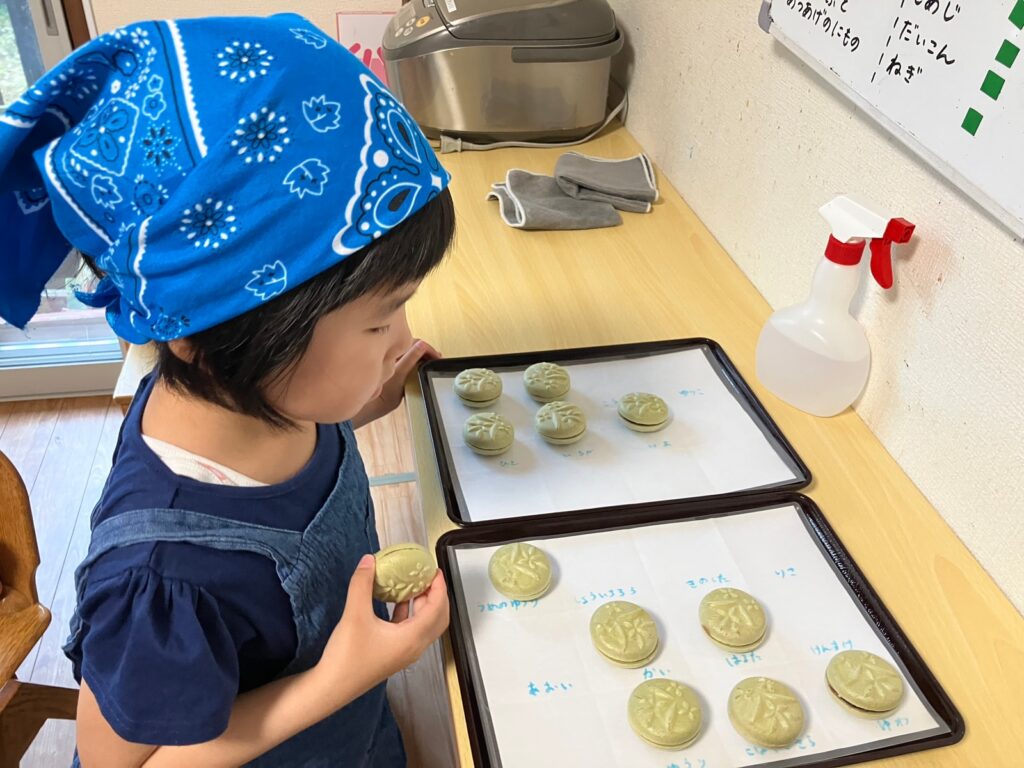

抹茶もなかをつくろう

月に一回、あけぼのフーズの植草社長との和菓子作りの日。

5月のお菓子は「抹茶もなか」です。先月桜もなかでもなかの作り方を教えてもらったみんな。

今回のもなかは、新茶が練り込んであり、抹茶の『茶』の字が書かれています。

もなかに絞り袋であんこを絞り、ぎゅうひを入れて、もなかを合わせることに挑戦しました。

「前は割れちゃったけどできた!」と喜んでいたり「これいい感じじゃない?」と満足の出来栄えだった様子のお友だちもいました。

明日はいいお天気なので、このもなかをお茶菓子にして、駒場公園で野点をする予定!お茶といっしょに自分でつくった抹茶もなかを美味しく味わえるとよいです。