Blog

チョコバナナアイスをつくろう!

真夏のような暑さの1週間でした。お誕生日会の日には毎月クッキングをしていますが、6月のお誕生児さんから「アイスをつくりたい!」というリクエストがあったので、みんなでチョコバナナアイスをつくることに。

材料のお豆腐、バナナ、ココアも自分たちで買いにいきました。

材料を袋に入れて、みんなでモミモミ。

氷で冷やしながらさらにモミモミして少しずつ固めたあとは冷凍庫に。

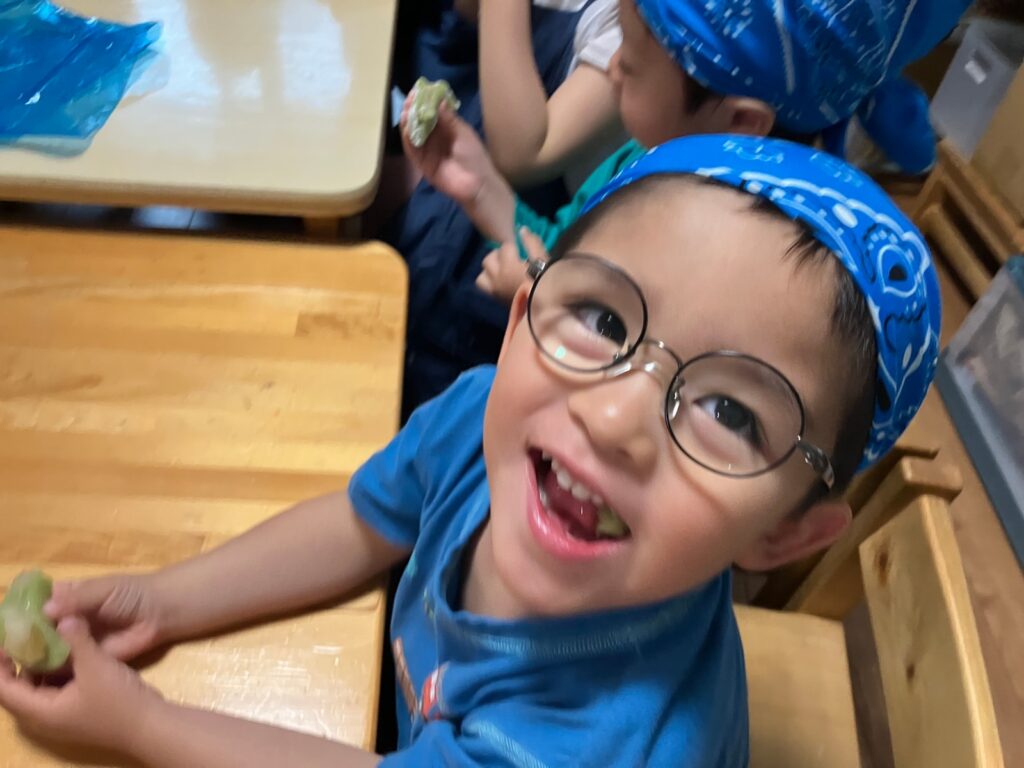

おやつの時間に、お誕生日会をして、みんなでアイスをいただきました。

顔中にアイスをつけて、おかわりもして、大人気のチョコバナナアイス!

自分たちでつくったからこそ、特別美味しいアイスになったかなと思います。

お友だちの特別な日を一緒にお祝いする楽しさや、お祝いをしてもらう嬉しさを、毎月のお誕生日会で感じていけるようにしたいです。

どんどんチョウが羽化!

すっかり真夏のように暑くなりましたね。

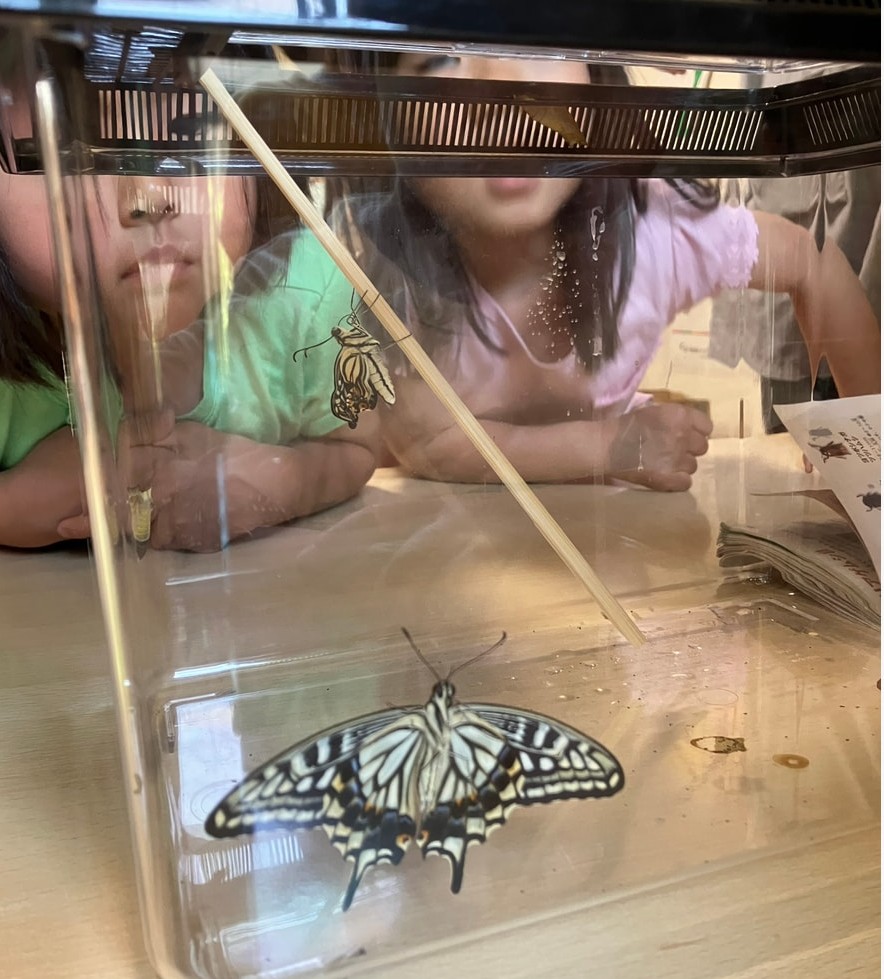

こまば分室のアゲハ蝶のサナギが、ぞくぞくと羽化を始めました。

なんと、みんなでチョウを観察している最中に、もう一匹が羽化し、

羽化する瞬間をみんなで見守ることができました。

「目からでてきたよね!」

と大興奮の子どもたち。羽を割りばしを用意してあげ、羽を乾かす様子を真剣なまなざしで観察していました。

羽が乾いて飛べるようになったあとは、みんなで外に逃がしてあげました。

「がんばれちょうちょ!」チョウが飛び立つまで声援を送る子どもたち。

生き物への興味関心が深まり、生き物を大切にする心がはぐくまれていったらうれしいです。

親子フェスティバル、おとなりサンデーを開催しました

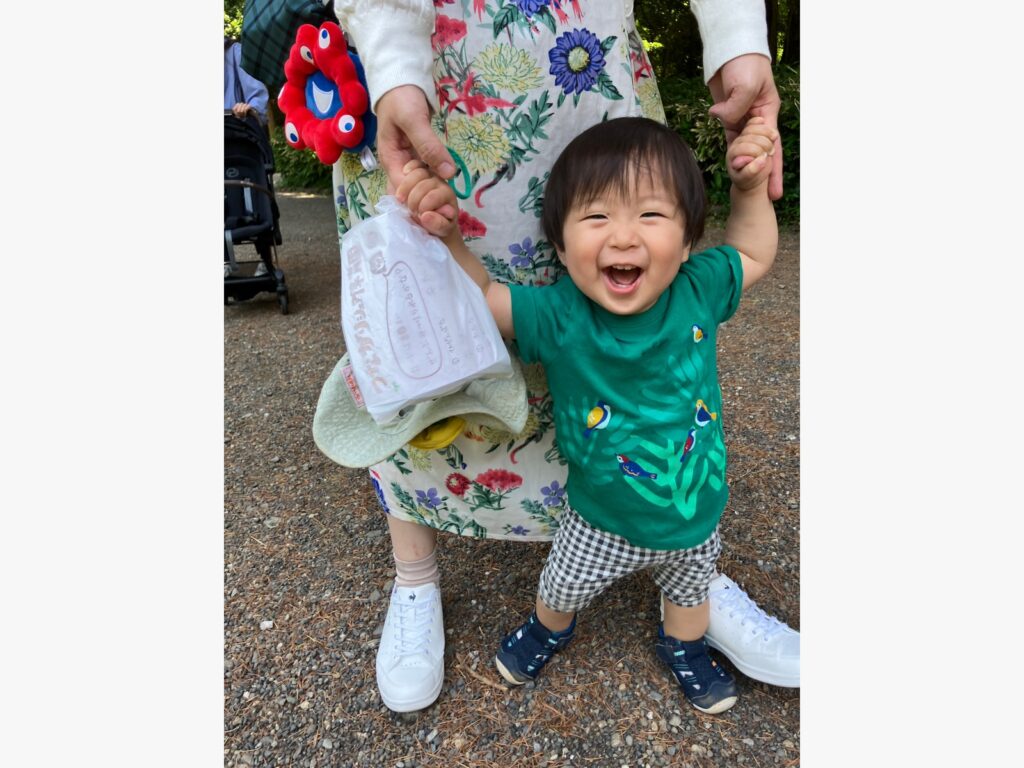

6月7日(土)、親子フェスティバルとおとなりサンデーを開催しました!

よよぎ本園の0~2歳児のお友だちは、駒場公園でカードラリー!ふだん子どもたちがお散歩で見つけている、お花やダンゴムシや梅の実などを、保護者の方と一緒にさがして、そのスポットにあるカードを集めて楽しみました。

こまば公園の3~5歳児のお友だちは、子どもたちが芽出しして少しずつ成長している稲の苗を、コンテナ田んぼを作って植えました。力仕事や田植えにお父さんたちが大活躍でした。

保護者の方どうしや外部の方々も親子でコミュケーションをとりながら、普段の保育で子どもたちが楽しんでいるようすを感じていただけたかなと思います。

みなさんご参加ありがとうございました!

梅の和菓子 あおうめをつくろう

先日駒場公園にお散歩に行ったときに梅の木の下にたくさんの梅が落ちているのを拾って遊んだ子ども達。

今日はあけぼのフーズの植草社長と、茶道体験用の和菓子作りをしました。今日作るのは「青梅」。梅の甘露煮の種をとったものを白餡で包み、梅の黄緑色が練り込んであるぎゅうひで包みます。

「どうしてあおい梅?」と不思議そうなお友だちは

「信号機といっしょで緑色のことをあおって言うんだよ」と聞くと納得したようす。

ぎゅうひであんこを包むことを「包餡」といいますが、詰めるときに力を入れると反対側から出てきてしまい、力加減が難しいのでとても苦戦していました。

植草社長に手伝ってもらいながらひとりひとつずつ包餡できたあとは、植草社長が包んでくれたものを味見タイム。

梅の和菓子ということで少しすっぱいですが、みんな「あまい!」「おいしい!」と食べていました。

毎月の季節の和菓子作りを楽しんでいきます。明日のお茶道も楽しみです。

植物園にはどんな植物があるかな?

こまば分室チームは、園バスに乗って、今年度最初のバス遠足に出かけました。行先は、渋谷区ふれあい植物センターです。ふれあい植物センターは、食べられる植物だけを展示しています。

バスの中でたくさんの植物クイズをしたので、「マンゴーあるかな?」「バナナあるかな?」と期待感が高まる子ども達。

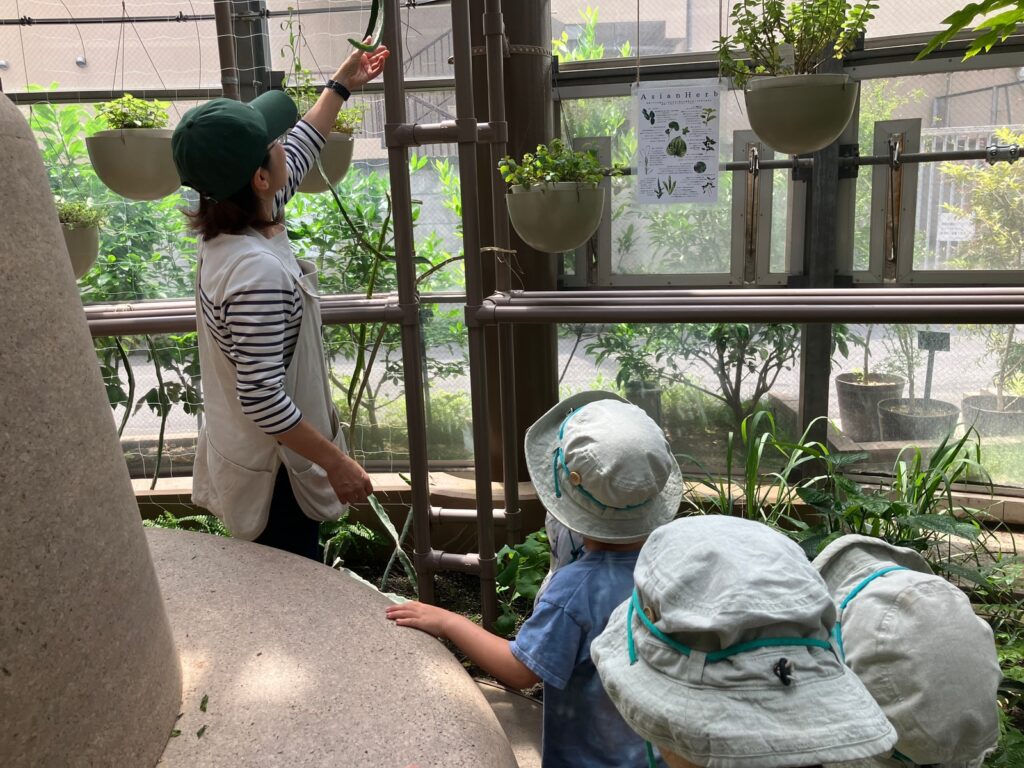

植物園に着くと、齋藤副園長先生が中を案内してくださいました。

植物園には、小さなおさかなのアクアリウムもあり、「プラティだ!」「ほいくえんにもいるよね!」と知っているおさかなを見つけて喜んでいました。

グァバ、マンゴーやみかん、バナナやライチやドラゴンフルーツ。たくさんの食べられる植物を教えてもらい「こんな形なんだ」「こんな風に実がなるんだ」と知ることができました。

小さなトンネルをくぐったあとは、水耕栽培や、屋上のテラス、外のハーブなども見せていただきました。

ハーブの葉を優しく手でこすり、「これいいにおい!」と好きな香りに気づくお友だちもいました。

なかなか実っているところを見る事の出来ない食べられる植物を沢山見て植物について知識が増えた子どもたち。保育園でも、植物センターの小倉園長と一緒に野菜を植えたり、びわ、レモン、ブルーベリーも育てているので、更に植物に興味をもって育てるのを楽しめたら良いなと思います。