Blog

みんなで焚火をしよう!

おさかなのじかんのBBQが雨で流れてしまったのですが、みんなは「バーベキューしたい!」と言っていたので、別の日にみんなで焚き火をしました。

それぞれのチームで焼きたいものを準備。

おおきなお芋やじゃがいも、りんご、バナナ、とうもろこし

おにぎりやマシュマロも用意しました。

いつもより早く公園に出発し、みんなで火起こし!

松ぼっくりが燃えやすいよ、と教えてもらうと、集めて来てくれるお友だちもいました。

火が起きると順番に焼きたいものを焼いていきます。

マシュマロは大人気!「あまいねー!」と頬張っていました。

こまば分室チームは、用意した食材でお昼ごはんにします。

おにぎりには、みんなが大好きな五平餅の味噌をぬりました。

焚火のそばで、お外で食べるお昼ごはんはいつもより特別おいしくかんじたようです。

食べ終わったあとは、火を消して後始末するところまで、みんなで協力して行うことができました。

これからもいろんな体験をみんなで重ねていきたいです。

ひらまさを食べよう!おさかなのじかん

11月のおさかなのじかんは毎年駒場野公園でバーベキューをしているのですが、とっても楽しみにしていた当日、雨が降ってしまいました。

「バーベキューやりたいよー!!」とみんな残念そうでしたが、焚火はどこかでリベンジすることにして、よよぎ本園、こまば分室それぞれの室内で、おさかなのじかんを行いました。

Cara三宿のオーナーである北川浩太郎シェフにきていただくと、「おさかなせんせい待ってたよー!」と嬉しそうに出迎える子どもたち。

今回のおさかなは、「ひらまさ」です。

ひらまさはブリ御三家と呼ばれる仲間ですが、ブリと違って出世魚ではないので名前が変わらないことを教えていただきました。

からだ、口の中、ひれの形・・・自分の手で触ってたしかめます。

さばいていくとき、こまば分室のお友だちは「骨の音が聞こえる!」と言って、

静かに音を聞いてみました。

バリバリっ

三枚におろすときに、包丁が骨にあたって出る音を、みんなでシーンと耳を澄まして感じていました。

切り身にしていただき、ホットプレートで焼いていきます。

バーベキューはできなかったけれど、外で食べようと準備していた、おにぎりと、焼き芋、のっぺい汁といっしょにひらまさをいただきました。

「まいにちきゅうしょくがひらまさだったらいいのにな~」と言うお友だちもいました。それくらい美味しかったようです。ひらまさは余すところなく、みんなで隅々まで美味しくいただきました。

おさかなに興味を持ち、おいしくいただく経験を今後も重ねていけたらいいなと思います。

くりもなかづくりと11月のお茶道

あけぼのフーズの植草社長との和菓子作り、11月のお菓子は「くりもなか」です。

くりのかたちのもなかの皮の中に、しろあんかつぶあんを選び、渋皮栗か練り栗かも選び、自分だけの「おこのみくりもなか」を作ります。

それぞれの素材を味見させてもらいました。

「おいしくてたまらない!」迷いながらそれぞれが中身を選び、いざもなかづくり開始!

植草社長といっしょに、皮を割らないように、やさしくあんやくりを入れてつくりました。

翌日のお茶道体験では、講師の先生にくりもなかを紹介するみんな。

「わたしは白あんなの」「ぼくはつぶあんとしぶかわのくりにしたの」

嬉しそうにほおばっていました。

お茶を点ててみることに挑戦し、いつもは苦くて飲み切れないお茶を、自分で点てたらぜんぶ飲み干すことができたお友だちもいました。

それぞれが心を穏やかに、今月もお茶道のじかんを味わっていました。

きっきっきのこを食べよう

お散歩にいったときにきのこを見つけて興味を持っていた1歳児さんと、

保育園できのこを育ててみることにしました。

毎日「きっきっきのこ♪」と歌いながら霧吹きでシュッシュッ

どんどんはえてくるきのこたち!

大きくなったので、みんなで収穫することにしました。

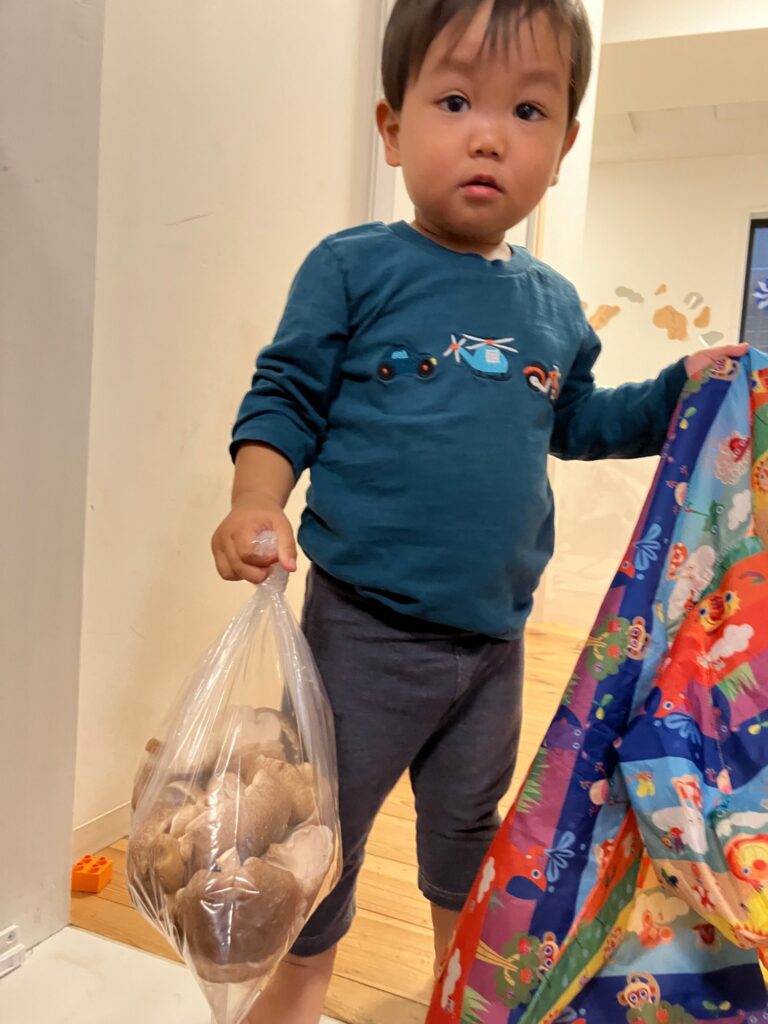

袋いっぱいにとれたシイタケ!

給食の先生にホットプレートで焼いてもらいます。

シイタケから水分が出てぐつぐつなる様子や、湯気が増えて天井に登っていく様子をじーっと真剣に見つめます。部屋中しいたけのにおいでいっぱいです。

お醤油をたらしていただきました!

肉厚のシイタケ、がぶっとみんなかぶりついていました。

少し時期をあけるとまた生えてくるそうなので、きのこの観察を続けていきたいです。

しゅわで好きな食べ物をつたえよう

国立のPOC HOUSE代表の酒井冴輝さんに来ていただき、「しゅわのじかん」を行いました。もう何度もしゅわを経験しているお友だちは、これまでに教えていただいたこともバッチリ覚えて、とても楽しみにしていました。

今回のテーマは、食べ物。

「好き」「きらい」の手話を教えてもらったあと、

いろいろな食べ物の手話をクイズ形式で教えていただき、

ひとりずつ前に出て手話で表現してみました。

「わたしの すきな 食べ物は・・・ ラーメン!」

「ぼくの すきな たべものは・・・ハンバーグ!」

酒井さんといっしょに、みんなの前で手話で表現していました。

食べ物がぜんぶ大好きで、「だーいすきはどうするの?」と子どもたちから質問が。

「だーいすき」も教えてもらい、「大好き」「だーいすき!」と何度も表現する子どもたちでした。

少し体を動かすゲームにも挑戦しました。

「立つ」「すわる」「あるく」「走る」の手話に合わせてその場で足踏みをしたり、座ったり、立ったり。とっても楽しかったので、またみんなとやっていこうと思います。

最後は前回教えていただいた「小さな世界」の歌を手話で表現しました。

みんなの中で、すっかり手話が楽しい表現のひとつになっています。