1、テーマ:だいずから

<テーマ設定の理由>

かぶのお味噌汁を作ってから味噌に興味を持ったお友だちがいました。

そこで、味噌は何からできているのかを調べてみることに。

2、活動スケジュール

特定の日を決めるのではなく普段の生活の中で、こどもたちが自分でやってみたい!やってみたらどうなるのかな?と疑問に思ったことを、すぐにすいあげ、こどもたちからの発言を中心に実践していく。

3、活動のために準備した素材や道具、環境の設定

心地よい環境の中で絵本を読み込めるよう、ソファーを設置する。

毎日の生活の中で、様々な絵本を自由に手にして、自分で読んだり、保育者に読んでもらったりとしながら、絵本の世界に入り込むことができるような環境を設定する。

こどもたちの声からやってみたいと声があがったものをその都度、準備していく。

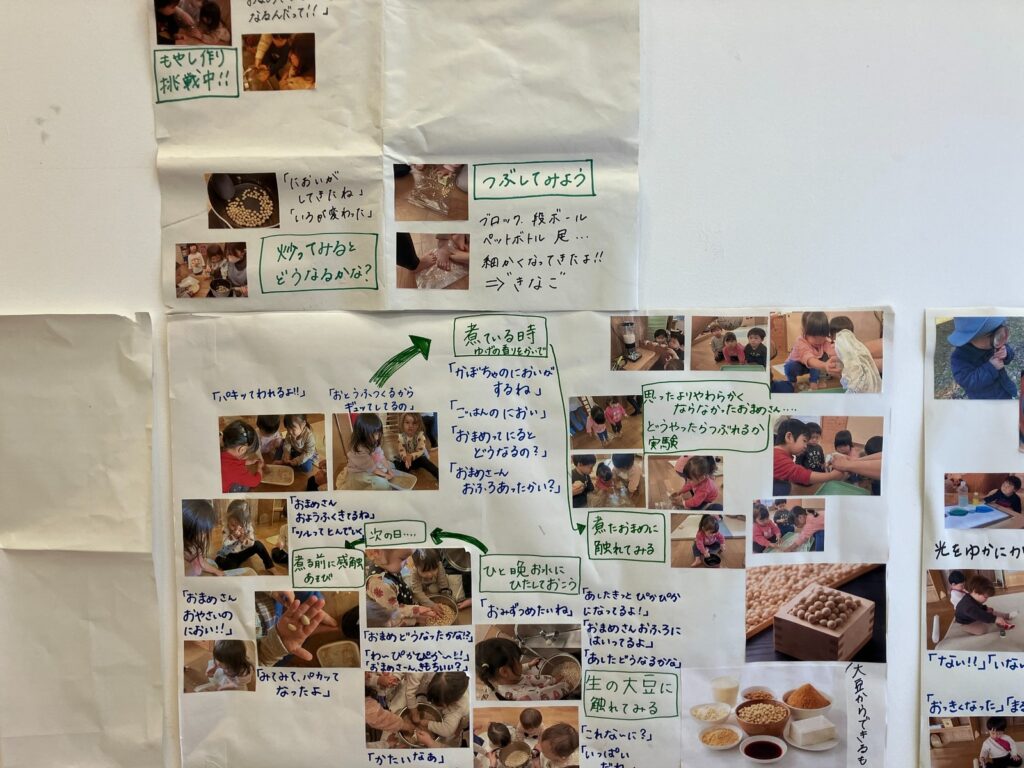

ドキュメンテーションは誰でも見ることができるよう、室内に貼りだし、展開があるたびに追加していく。

4.探究活動の実践

<活動の内容> <活動中のこどもの姿・声、子供同士や保育者との関わり>

味噌への興味から味噌は何でできているか先生たちと図鑑やパソコン・タブレットなどで調べて研究をするこどもたち

「おまめだ!」

「だいずってなに?」

大豆を買いに行き、大豆の絵本を見つけ読んでみると

大豆から色々なものができていることを知りました。

「こんなにできるの?」

何を作ってみたいか、先生とも相談した結果、「これつくってみたい!」

きな粉を作ってみることに。

お豆を炒っている際にお豆はどうなっているか尋ねます。

「においがかわった」「なんかにおいがする」「ぱきっていってる」

お豆を炒った後はみんなでつぶします。

「ぜんぜんつぶれない」

潰す道具は保育室から探し、おままごとのお皿・ペットボトルのキャップ・マスキングテープの芯など。潰し方も自分たちで考えていました。

「あ、つぶれた!きなこになった」と大豆からきな粉はできると実証することが出来ました。

5、振り返り

<振り返りによって得た先生の気づき>

活動の様子は、日々の振り返りの中で、職員同士で共有し、ドキュメンテーションを作成し、園内に貼りだし展開を追加していけるようにすることで、職員以外の方とも共有していけるようにする。

大豆からきな粉を作った後も、お豆を煮て豆乳づくりにも挑戦と、次への展開が見られていた。大豆を炒っている時と、煮ている時ではにおいに対してが違う言葉がでてきたことも、こどもならではの気づきだと感じました。ひとつの食材から、色々なものが作れるという発見があり、食に対する関心が高まるきっかけとなった。大豆の興味から、もやしづくりにも発展したが、こちらはうまく育たなかった。うまくいかないことがある、という経験もこどもたちの成長の上では大切なことなので、どうしたら次はうまくいくのか考えたり調べたりするきっかけのひとつとなることができた。