1、テーマ:いろ

<テーマ設定の理由>

色が混ざると違う色になることを絵本を通して知ったこどもたち。自分たちでもやってみることにしました

2、活動スケジュール

特定の日を決めるのではなく普段の生活の中で、こどもたちが自分でやってみたい!やってみたらどうなるのかな?と疑問に思ったことを、すぐにすいあげ、こどもたちからの発言を中心に実践していく

3、活動のために準備した素材や道具、環境の設定

心地よい環境の中で絵本を読み込めるよう、ソファーを設置する。

毎日の生活の中で、様々な絵本を自由に手にして、自分で読んだり、保育者に読んでもらったりとしながら、絵本の世界に入り込むことができるような環境を設定する。

こどもたちの声からやってみたいと声があがったものをその都度、準備していく。

4.探究活動の実践

<活動の内容> <活動中のこどもの姿・声、子供同士や保育者との関わり>

どうやったら、色が混ざるかな?絵具?いつもとは違う素材を使ってみよう。

先生がお花紙を用意してくれたので、これでやってみよう!ということになりました。

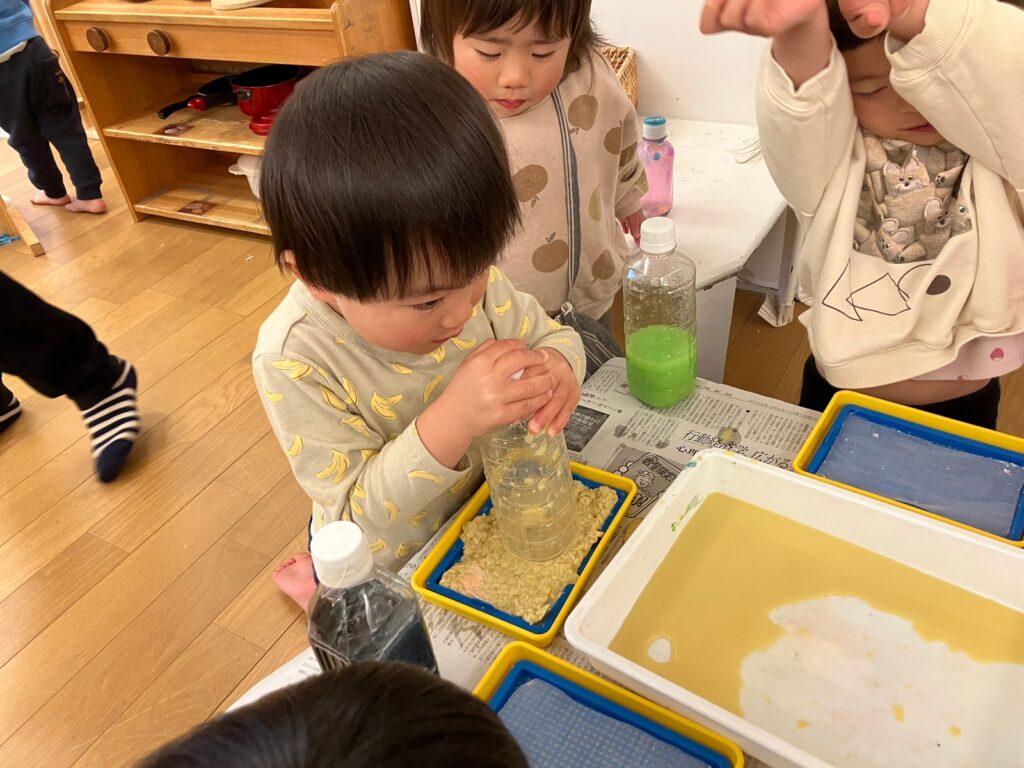

花紙をペットボトルに入れていったら…

「このいろいやだ」とたくさんの色の花紙を入れたのですごい色に。

そこでもう一度、紙に戻すことにしました。

「お~!かみにもどった」と色水作りが失敗しても紙に戻せることを知り、いろ作りが再スタートしました。

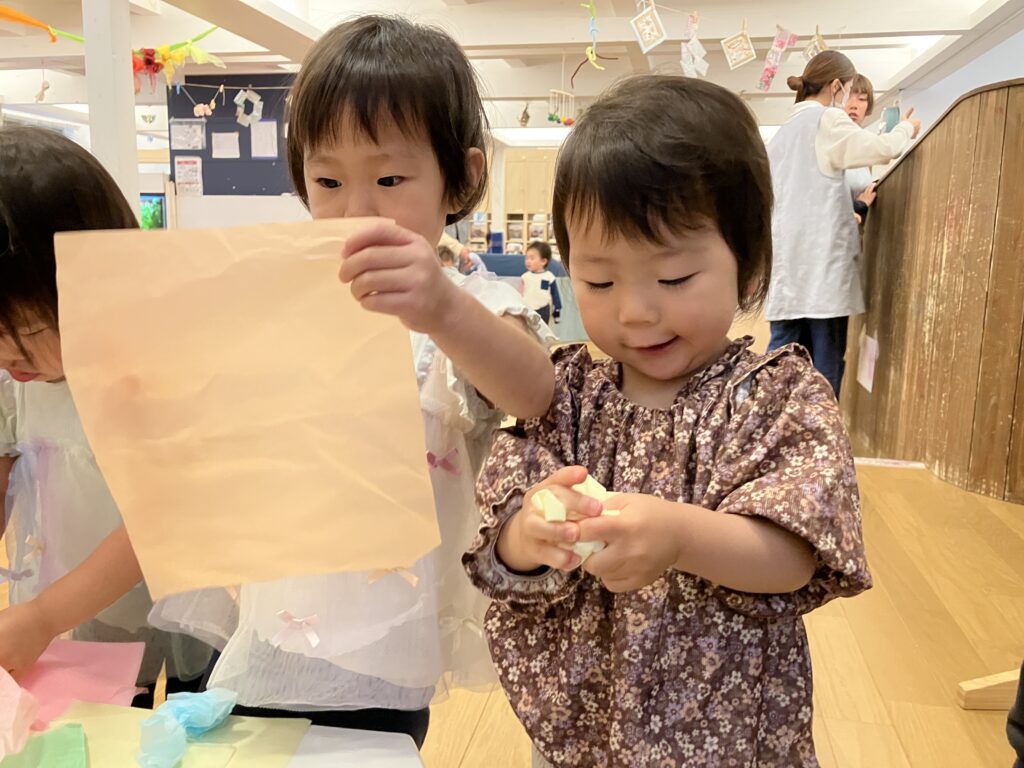

入れやすいようにお花紙を小さく丸めたり、ちぎったりしていきます。

こどもたちはお花紙を手に取ると「ぴんく」「きいろ」色の名前が出てきます。

「これは?」こどもたちが聞いてみます

オレンジ?

「うすだいだい」っていうんだよ先生が伝えます

まだ聞きなれない色もありますが、近い色を言葉にしてみる姿が見られます

たくさん丸めてちぎってしたものを集めます

色の混ざりあい探究が再スタート。

2色入れてみる、もっとたくさんの色を入れてみる。

様々なパターンを試します。

キレイ!このいろいやだ。

たくさんまぜるときれいになることもあれば、思ったようにいかないことも。

5、振り返り

<振り返りによって得た先生の気づき>

絵本のように思った色ができないこともあったが、色を混ぜると違った色になることに気が付く様子が見られていた。

好きな色をたくさん混ぜることも止めたりせず、それぞれが思うままに取り組むことで、気に入ったもの・そうでないものが出来上がっていた。色水になった状態では、イヤだと言っていた色でも、紙にすることで自分だけの色が作れたことを喜ぶ姿もあった。

絵具ではなく、お花紙を使うことで独特の色の混ざり具合や色の変化に気が付くことができたように感じた。